Comarò vol. 2 – In conversazione con Bianca Bagnarelli

Sabato 15 marzo si è tenuto a Schio il secondo appuntamento di Comarò, la piccola rassegna sul fumetto che sto curando per Casa Capra. L’ospite del giorno era Bianca Bagnarelli, giunta eroicamente da Bologna nonostante il maltempo. Di seguito potete leggere una trascrizione della nostra piacevolissima chiacchierata – condensata quanto possibile, per esigenze editoriali.

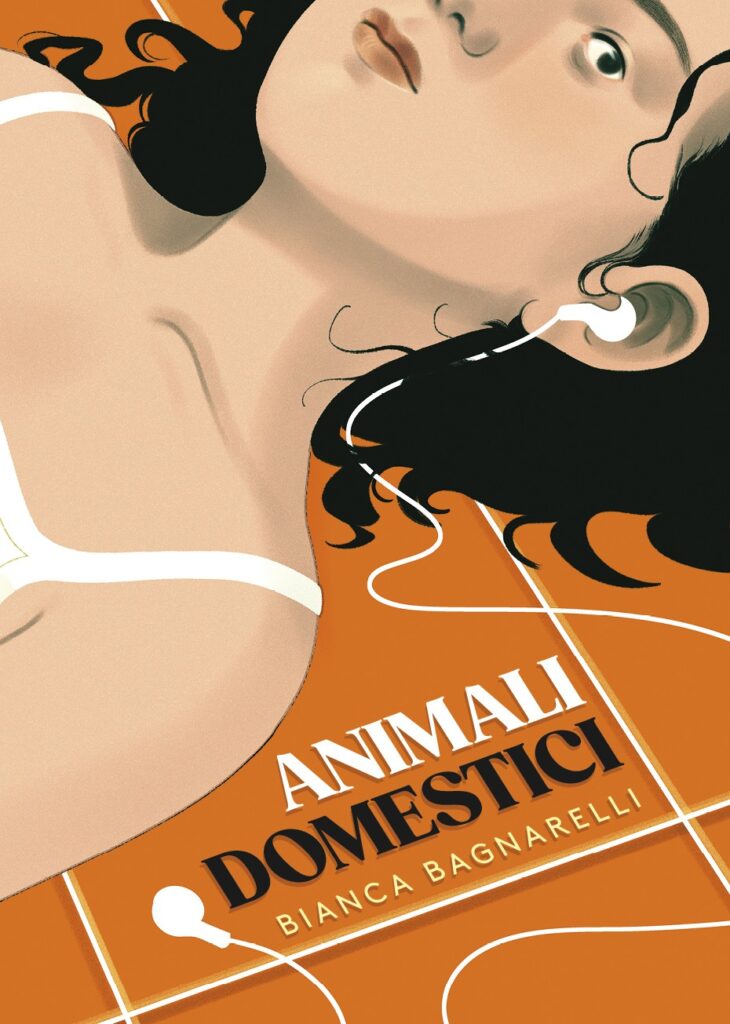

VALERIA: Grazie Bianca per essere qui. Oggi parliamo del tuo libro “Animali domestici”, uscito qualche mese fa per Coconino Press. Un’antologia, una raccolta di racconti che hai scritto e disegnato nell’arco di dieci anni, tra 2013 e 2024. Questo libro è qualcosa di speciale per chi conosce il tuo lavoro, perché contiene delle storie apparse finora soltanto all’estero, in lingua inglese, oppure uscite come autoproduzione, ma mai ristampate. Cosa provi a vedere finalmente pubblicato questo libro? E per Coconino poi, che so esserti molto caro come editore di fumetti, dato che in catalogo ha numerosi dei tuoi autori preferiti.

BIANCA: Prima di tutto grazie a tutti voi per essere presenti e grazie a te e Saverio per l’invito. È stato stranissimo, pubblicare questo libro. L’anno scorso ho passato mesi a rileggere le mie vecchie storie, dopo anni. Rileggere se stessi può essere terribile, soprattutto se è passato tanto tempo: saltano agli occhi errori, imprecisioni. Mi sono immersa in una versione, anzi più versioni di me che non esistono quasi più. Pubblicare con Coconino però è stato bello, penso non lo avrei fatto con nessun altro editore italiano. Quando avevo 18-19 anni andavo in fumetteria e compravo i loro libri quasi di default, a scatola chiusa, tanto sapevo che mi sarebbero piaciuti. Poter essere oggi nel loro catalogo è una cosa bella, un altro piccolo sogno che si avvera. Sono contenta.

V: Com’è nata l’idea di farlo, questo libro? Li hai contattati tu oppure ti hanno chiesto loro di farlo?

B: Ho appena detto che non avrei potuto farlo che con loro, ma [ride] la realtà è che mi era stato proposto da un altro editore, cioè Rulez. Chiara Palmieri mi aveva contattato anni prima, chiedendomi di fare questo libro. Io all’inizio opponevo resistenza, ma alla fine lei era riuscita a vincere le mie perplessità e avevamo iniziato a progettarlo. Per varie vicissitudini, come accade in questo lavoro, poi non abbiamo concluso, ma mi era rimasta “nella pancia” l’idea di questo oggetto fisico, che rendesse le storie permanenti. Il problema, quando si lavora tanto con le pubblicazioni digitali, è che col passare degli anni di quel lavoro si perde traccia, per cui il fatto di avere un oggetto fisico, un libro, che contenesse quello che avevo fatto mi era rimasto in testa. Ne parlai con Alessandro Tota, gli dissi pure che mi sarebbe piaciuto farlo con Coconino ma avevo paura di non interessargli. Lui mi ha risposto “Sei scema, secondo me il progetto gli piacerà di sicuro”; abbiamo sentito l’editore e alla fine il libro s’è fatto.

V: Rispetto alla selezione delle storie da pubblicare nella raccolta, come avete scelto cosa tenere e cosa lasciare fuori dal volume?

B: Scegliere cosa lasciare fuori è stato facile. Molte mie storie degli inizi erano acerbe, non adatte a questa pubblicazione. Volevo evitare l’effetto montagna russa, tra mille stili differenti, perché avrebbe appesantito la lettura e sarebbe stato ingiusto nei confronti di chi non conosce il mio lavoro (non volevo mettergli davanti qualcosa di caotico). Mi è spiaciuto però non inserire “Vulcanalia”, un lavoro su commissione che ho realizzato per la collana Fumetti nei musei. C’era un problema coi diritti, perciò non è stato possibile includerla.

V: A mio parere il lavoro di selezione è stato fatto molto bene. Leggendo il libro è immediatamente evidente come vi sia una straordinaria coerenza tematica e poetica che attraversa i racconti – tredici – qui contenuti. Una delle storie che preferisco è “Filosofia”, che ha per protagonista un’insegnante di filosofia del liceo, descritta dal punto di vista di un ex studentessa. Mi ha fatto riflettere sul modo in cui il tempo modifica le nostre emozioni e i nostri giudizi nei confronti degli altri. Giudizi che spesso appiccichiamo alle persone frettolosamente, perché comprenderle e mettersi nei loro panni è più difficile e scomodo. Tutto questo, rapportato alla dinamica insegnante-studente, è veramente potente. Ti sei ispirata a una vicenda che hai vissuto personalmente?

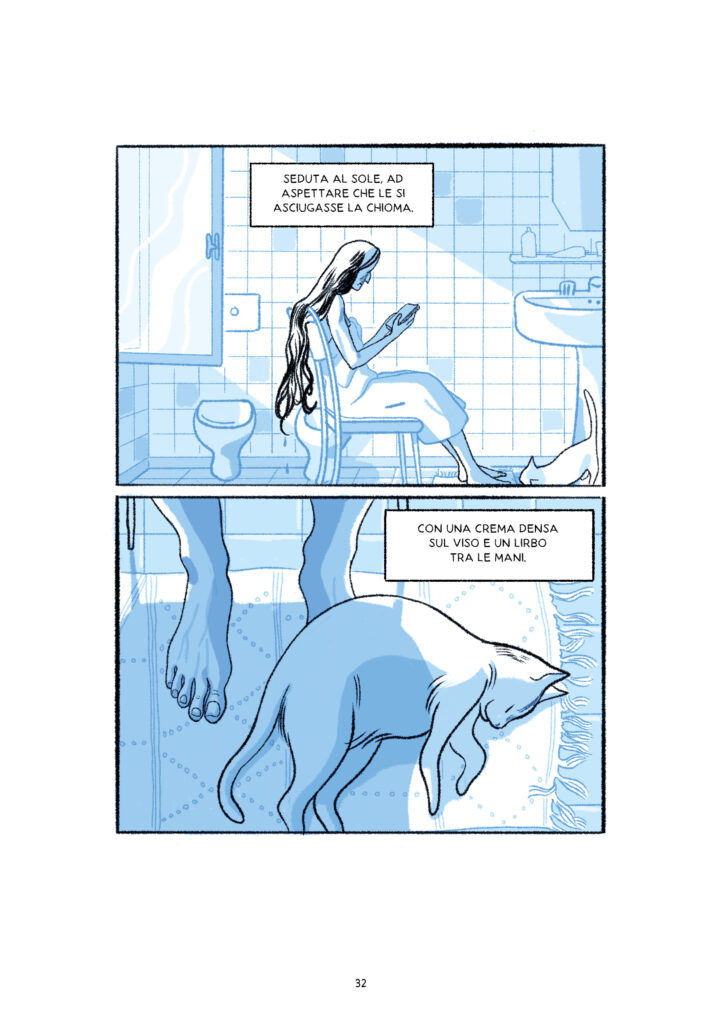

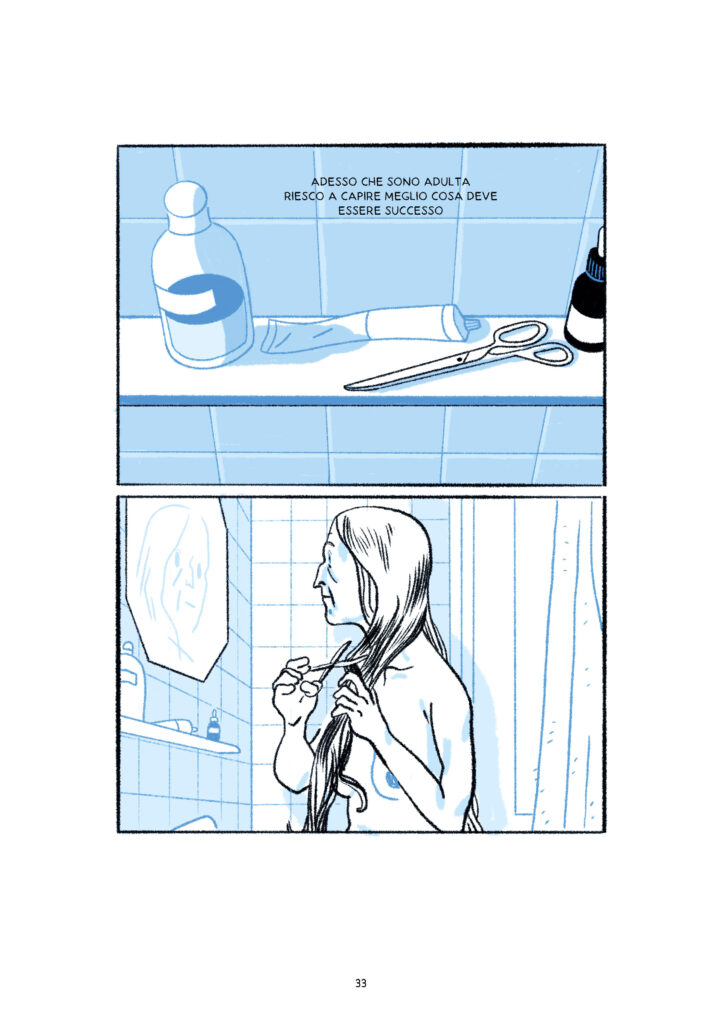

B: Sì, la mia professoressa di filosofia era una persona molto intensa, quasi violenta. Non so se avete presente quelle persone che non sbattono mai le palpebre e mantengono lo sguardo fisso. Era così. Aveva grandi occhi azzurri e capelli lunghissimi (come nel racconto), mezzi grigi. Era cattivissima, faceva solo interrogazioni orali. Ne ho un ricordo non positivo, come d’altronde non ce l’ho di quegli anni del liceo. Ripensando a lei, a distanza di anni, mi rimaneva una sensazione fortissima di solitudine, di una persona che quando tornava a casa non trovava nessuno ad aspettarla. Questo ha cambiato la visione che avevo di questa persona; ho capito che il mio era stato per lungo tempo un ricordo in bianco e nero, e che la realtà poteva essere più sfumata. Quando sei adolescente non vedi mai gli adulti come persone vere, sono qualcosa di altro rispetto a te. Come hai detto tu, è una storia sul tempo che passa e impressioni che cambiano.

V: “Filosofia” è un racconto che hai realizzato qualche anno fa per lo ShortBox Comics Fair, il festival di fumetto digitale ideato dalla mitica blogger ed editrice inglese Zainab Akhtar. Tu hai partecipato a numerose edizioni, proponendo anche altri racconti che troviamo raccolti in “Animali domestici”: cosa ci puoi raccontare a riguardo? Per una fumettista, che tipo di esperienza è quella del festival “online” e non in presenza?

B: Questo festival è bellissimo. Quando abbiamo smesso di fare Delebile, nel 2018, ho sentito un vuoto. ShortBox è capitato a fagiolo, per colmarlo. La prima edizione del festival credo fosse nel 2020. Per un autore di fumetto è la condizione ideale: non devi preoccuparti del formato della storia, non devi preoccuparti del tema, non devi preoccuparti dei costi di stampa, sei completamente libero di scrivere e disegnare ciò che vuoi e come vuoi. Non c’è distribuzione, è tutto online e a disposizione di tutti e tutte. Poi non devi fisicamente andare in fiera, che spesso può essere faticoso. Per cui è veramente un ottimo format. Io ho avuto personalmente grandissimi risultati: anno dopo anno, sono aumentati esponenzialmente coloro che acquistavano i miei fumetti. Anche in termini economici, non è da sottovalutare. In Italia però non so se funzionerebbe, non siamo abituati a comprare cose che “non esistono” fisicamente, tipo i PDF.

V: I volumi digitali sono disponibili a prezzi molto popolari.

B: Già, se non sbaglio si parte da un prezzo al pubblico molto basso, tipo 3,50 sterline e al massimo si toccano le 8. Per cui è davvero un’occasione democratica per acquistare bei fumetti e conoscere nuovi artisti.

V: Tu hai lavorato molto più spesso con l’estero, per cui i tuoi fumetti erano in lingua inglese prima di tutto. Come hai gestito e gestisci la questione della lingua in fase di scrittura? Pensi in italiano e poi traduci o viceversa lavori direttamente in inglese?

B: Io parto sempre da un racconto scritto in italiano. Scrivo un racconto breve, scarno, che mi aiuta a visualizzare le immagini. Non lo faccio leggere a nessuno, è funzionale a me per impostare il lavoro. Da lì poi inizio a strutturare il fumetto: capisco se una scena mi occupa una pagina, o due, o tre. Una volta scelto questo, frammento ulteriormente la narrazione, per capire cosa entra in ogni singola pagina. Segue lo storyboard, dove inserisco infine il testo in inglese. È utile utilizzarlo arrivati qui, perché così capisco meglio anche l’ingombro che avranno i diversi balloon. L’inglese poi qualcuno me lo rilegge, e spesso corregge.

V: Le traduzioni le hai curate tu, ora?

B: Sì, esatto.

V: Parliamo di “Fish”, racconto che qui troviamo tradotto come “Pesci”. È una storia che è uscita in volume per Nobrow nel 2014 e l’anno seguente si è aggiudicata la Gold Medal della Society of Illustrators nella categoria “Short form”. Quanto era stato importante per te, in quei primi anni, pubblicare con un editore straniero e quanto ha impattato poi questo riconoscimento sul tuo lavoro successivo?

B: Fino all’uscita di “Fish” io avevo fatto soltanto fumetti con Delebile, con un atteggiamento molto fanzinaro, fai-da-te. Trovarsi a lavorare con un editore straniero è stato strano. Nella mia inesperienza credo di aver gestito male la parte contrattuale, tuttavia l’esperienza è stata piacevole. Tradurlo in italiano, però, è stato complicato. Devi sapere che questa è la storia che sento forse meno vicina, tra tutte quelle che sono nel libro. Questo finale drammaticissimo, col pedale spinto, non lo scriverei più così. Riadattare il testo dopo tutto questo tempo è stato imbarazzante! Però ha senso che stia qui dentro.

V: Infatti non è mica il primo racconto del volume! È posizionato a metà, quasi nascosto…

B: Sì, magari si può pure saltare [ride]. Anche il disegno è diverso, rispetto a come disegno ora.

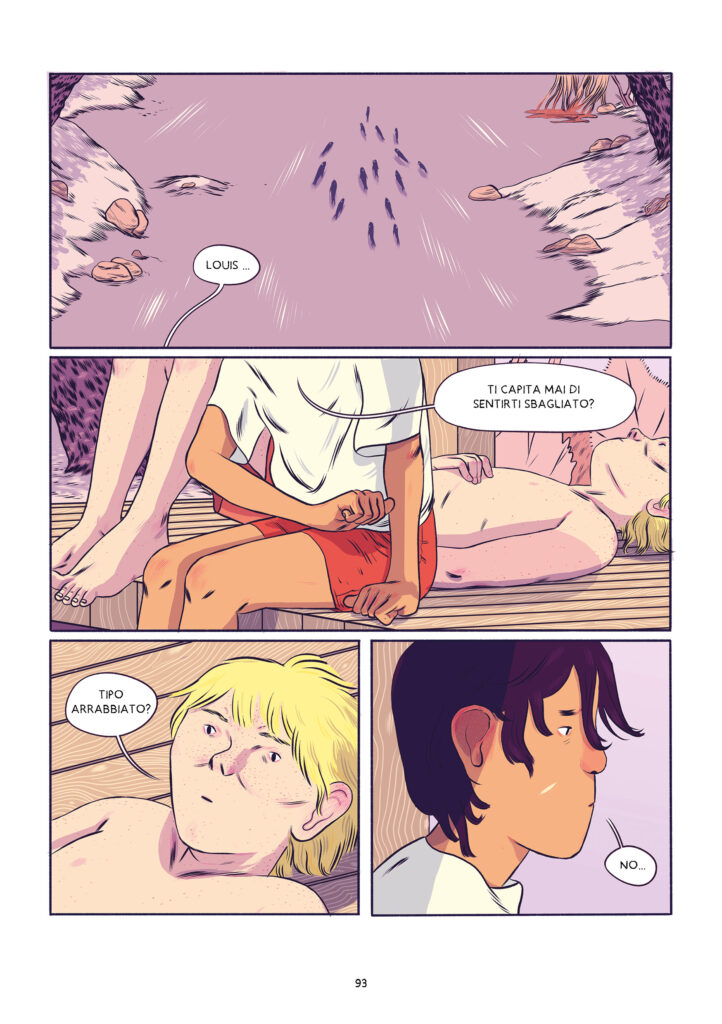

V: Ma la palette c’è.

B: Quella è stata effettivamente la prima volta che ho utilizzato il colore in senso narrativo. Avevo scelto questo malva pervasivo, quasi malaticcio, per dare l’idea sia dell’estate che del mood generale. Cercare di creare un’atmosfera, qui l’ho fatto per la prima volta e poi mi è rimasto. Quello che mi ha dato di più questo racconto è una carriera come illustratrice, infatti fu notato dall’Art Director del New York Times, che mi chiamò a lavorare dopo averlo letto.

V: A proposito di finali drammaticissimi: è una costante delle tue storie a fumetti, quella di toccare dei temi molto forti e scomodi, all’interno di pagine di grande eleganza e pulizia del segno. È un contrasto decisamente interessante: lo cerchi consapevolmente, quando crei una storia?

B: Credo sia un caso. Io disegno così, ma ho anche idee terribili e le due cose si sposano. Non ho però mai pensato di disegnare una cosa graziosa e poi scrivere qualcosa di terribile ad accompagnarla. Le due cose si legano in automatico.

V: C’è una storia a cui sei più legata?

B: Direi “David”. Ci sono affezionata perché è una storia con cui ho risolto un problema tecnico di disegno che mi angustiava da sempre. Fino a “David” i miei disegni avevano una tendenza al realismo piuttosto marcata. Facce, mani, corpi erano molto dettagliati. Questa è la prima storia dove invece ho capito come poter essere più sintetica e veloce, nel disegno, ma anche più prolifica, dedicando più pagine a una singola storia (credo che siano 24 in tutto). E poi la storia parte da un aneddoto vero. Il protagonista è questo ragazzo che ha una mamma casinista, che si dimentica gli impegni sul lavoro e in famiglia. Lui si sta trasferendo per l’università, sta svuotando la sua stanza e dietro la porta c’è una foto in grande dimensione di sua madre che gioca a basket. Una delle amiche che lo sta aiutando nel trasloco gli chiede se vuole prendere la foto e portarla via; lui con molta cattiveria decide di lasciarla lì, come per punire la madre. La storia finisce con la donna che torna a casa la sera e trova la stanza vuota e la foto appesa. È successo veramente a me e mio fratello: nella nostra casa avevamo una foto di nostro padre, appesa dietro la porta, che lo ritraeva da giovane mentre giocava a basket. Quando ci siamo trasferiti a Bologna, e la casa doveva essere svuotata, io e mio fratello abbiamo avuto proprio lo stesso scambio: gli ho chiesto se voleva tenere la foto e lui ha risposto di no. Non per cattiveria, semplicemente non gli interessava conservarla. Per me era un gesto terribile, mi faceva pensare al mio papà che tornava a casa e si trovava appeso al muro, da solo. Così, per evitargli un dispiacere quella foto l’ho tenuta io e l’ho portata in ognuna delle sette case in cui poi ho abitato negli anni. Conservandola in una scatola sotto il letto. Ho voluto immaginare un universo alternativo in cui un oggetto “sciocco” come una foto conservata solo per non dare dispiacere ad un genitore, può invece diventare un’arma.

V: Parliamo di Delebile, l’autoproduzione che avevi co-fondato assieme ad alcuni compagni di studi negli anni in cui frequentavi l’Accademia di Bologna e che, di fatto, è stata il tuo banco di prova per iniziare a fare fumetti (e pure l’editrice). Ci sono alcuni racconti di quel periodo, dentro “Animali domestici”. Quanto è stata importante per te quell’esperienza? Ti manca, visto che dal 2018 non esiste più?

B: Mi manca moltissimo. Soprattutto mi manca lavorare sulle storie d’altri. Delebile è nata come una palestra per diventare più bravi. In Accademia sentivamo di non disegnare abbastanza e volevamo fare più storie a fumetti, provando a dividerci i compiti tra chi si occupava di sceneggiatura, chi di disegno… Dopo un paio di anni dall’inizio del progetto, quella palestra era diventata una piccola casa editrice; senza scopo di lucro, dato che in fin dei conti quello che guadagnavamo lo reinvestivamo immediatamente nella produzione di nuovi volumi a fumetti. È stata un’esperienza fondamentale perché mi ha consentito di sperimentare con lo stile, con la voce, con il medium. È stata anche l’occasione in cui ho iniziato a fare illustrazioni. Senza Delebile non farei ciò che faccio ora.

V: Pensi che sarebbe fattibile per te, ora, tornare a fare autoproduzione?

B: No, perché non ho più voglia di andare ai Festival a fare i banchetti [ride]. Scherzi a parte, i Festival sono un impegno, anche in termini di contatto umano. Sono affollati e non sempre mi mettono a mio agio. Io sono abituata a stare da sola, davanti al computer, perciò trovarmi in quella situazione, dove spesso devo disegnare in pubblico è complicato. Il disegno è un atto privato! Partecipare ai Festival con Delebile, al di là di tutto mi piaceva, l’ho fatto sempre divertendomi. Però è vero che questi eventi richiedono tempo ed energie, e a un certo punto ti trovi a scegliere se continuare a farli o meno.

V: Ti va se parliamo della copertina che hai realizzato per il New Yorker? Pubblicata in apertura del 2024, a gennaio, aveva scatenato subito una certa frenesia mediatica! Ricordo bene che a pochi giorni dall’uscita era già diventata virale, commentata da numerose testate, persino telegiornali e radio. Come hai vissuto, da persona introversa, questa improvvisa esposizione ai riflettori?

B: È stato terrificante [ride]! Mi hanno fatto un’intervista sul Tg1, e l’intro di quell’intervista era un fagotto. Ora, vi auguro un giorno di fare un’intervista introdotti da un suono del genere. Terribile. Io ero nel mio studio, con gli occhiali, ricurva sulla sedia, sembravo un gufo con dei problemi. I giornalisti erano stati gentilissimi, abbiamo fatto un sacco di take, ma dopo quella volta ho scelto di non dare più interviste.

V: Te l’aspettavi?

B: No, assolutamente. Ho però notato che i media generalisti quando ti devono intervistare tendono a non fare troppa ricerca, e infatti spesso mi hanno applaudita in quanto “prima italiana a disegnare la copertina del New Yorker”, dimenticandosi non so Lorenzo Mattotti, per dire, o Olimpia Zagnoli. Ecco, ci tengo a chiarire che non sono la prima! Ad ogni modo, anche se non me l’aspettavo, è stato emozionante vedere che tante persone si sono rispecchiate nell’illustrazione che ho fatto e ci hanno trovato un pezzetto di sé.

V: Quanto tempo prima ci avevi lavorato?

B: La copertina del New Yorker funziona un po’ diversamente dalle altre illustrazioni a commissione editoriale. Non c’era un testo da cui partire per disegnare l’argomento, come accade quando ti richiedono di illustrare un articolo o pezzo d’opinione. In questo caso mi avevano contattata con mesi di anticipo, a settembre, mandandomi una lista di temi – le feste comandate, Halloween, il Ringraziamento, Capodanno eccetera – chiedendomi di mandargli quanti più schizzi possibili sui temi che preferivo. Se non ricordo male, gliene avevo preparati circa una decina, di disegni abbozzati, tra cui quello che è diventato poi “Deadline” [l’effettiva copertina del New Yorker, N.d.A.] Una volta scelto, poi ho concluso rapidamente il lavoro, nell’arco di due settimane.

V: Quindi anche se è uscita a gennaio 2024, era pronta da un pezzo?

B: Sì, era come avere un “grande segreto” di cui non potevo parlare a nessuno!

V: Torno sul tema dello stile, per chiederti un’ultima cosa. La luce: nei tuoi lavori è una sorta di co-protagonista. Lo vediamo bene anche nel racconto “Lupi”, che apre la raccolta, dove lo scorrere delle ore è marcato proprio dal modo in cui luci e ombre si infrangono diversamente su corpi e oggetti. Come sei arrivata a utilizzare in questo modo il colore? È necessario essere buoni osservatori del reale, per padroneggiare la tecnica che usi?

B: Ci sono arrivata facendo tantissime illustrazioni. L’approccio al colore cambia completamente quando ti accorgi che è solo luci e ombre e che l’atmosfera è data da quello e basta. Il colore è la luce. Quando ho risolto quest’equazione è cambiato il modo in cui gestisco le immagini. Essere buoni osservatori è importante, ma non solo per come si usa il colore, lo è per ogni aspetto relativo al disegno. Quando ho disegnato “Lupi”, volevo che passasse la sensazione che stava accadendo qualcosa di strano; non necessariamente negativo, ma strano. Il fatto che nella storia si percepisca il tempo che passa e che da giorno si passi alla notte, mi ha aiutato a trasmettere quest’idea che ho, che quando diventa buio anche i nostri pensieri peggiorano, si fanno più angosciosi e minacciosi.

V: Perché hai finora sempre scelto il racconto, la forma breve, per raccontare le tue storie? Pensi che ti cimenterai mai con il romanzo?

B: Ci penso, ma non so se sarei in grado, perché mi annoio facilmente. Ho lavorato a diversi libri illustrati che contenevano 30-40 illustrazioni, e mi accorgevo che l’utilizzo ripetuto della stessa palette e dello stesso stile dopo un po’ iniziava a stancarmi. Se dovessi fare un libro lungo non potrei mollare tutto a metà, dovrebbe esserci una coerenza stilistica, per questo la vedo dura. La storia breve si sposa molto bene col fatto che il fumetto per me è un lavoro secondario, nel senso che posso dedicarmici un mese all’anno, e in quel mese scrivo, faccio lo stroryboard, concludo. Mi ci immergo completamente, con entusiasmo, ma dopo mi dedico ad altro. In generale poi sono una lettrice di racconti; molti dei miei scrittori preferiti sono scrittori di racconti, per questo ci ritorno spesso. Uno dei miei fumetti preferiti è “Caricature” di Daniel Clowes. Ma anche i primi di Adrien Tomine, “Summer Blonde” e “Sonnambulo”, che è appena stato riproposto in volume da Canicola.

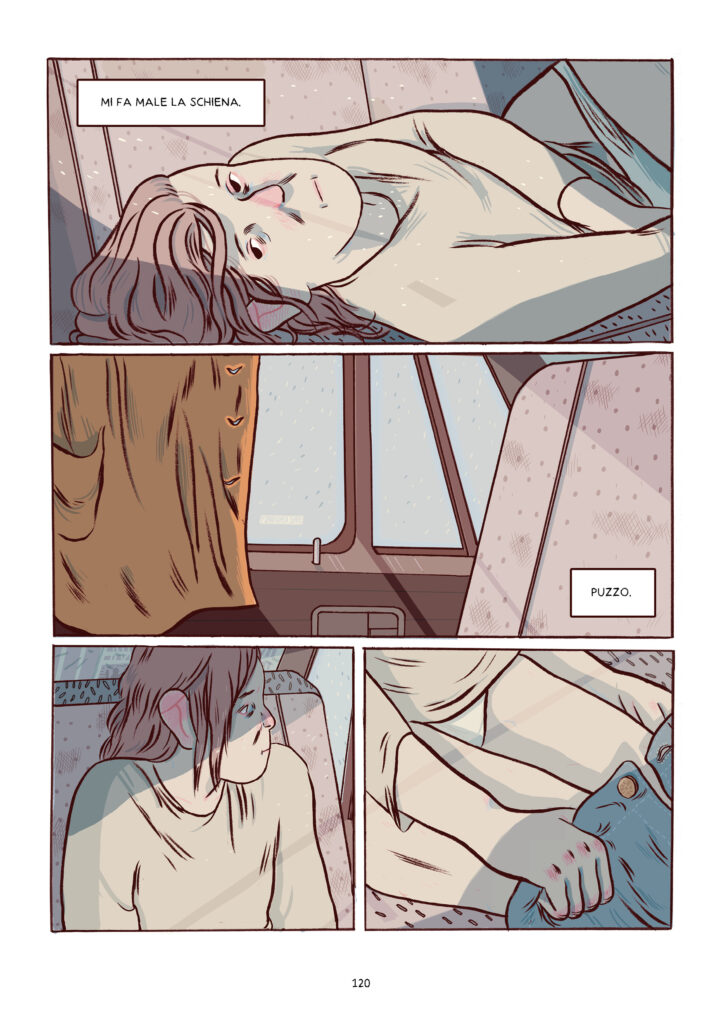

V: Ultimissima domanda! Nelle pagine di “Animali domestici” troviamo dei riferimenti al tempo vissuto della pandemia di Coronavirus. Un racconto in particolare, “Miriam”, è ambientato durante l’emergenza del Covid: è la storia di una ragazza che va a ballare in un locale e poi torna a casa in autobus. Le mascherine sul pavimento del locale, abbandonate, poi subito ri-indossate appena salita sui mezzi pubblici. Tu come hai vissuto – professionalmente – quel periodo? Era inevitabile che ne parlassi in una delle tue storie a fumetti?

B: In realtà questa storia nasce nel lontano 2015, per una raccolta di racconti che poi non è mai uscita. Doveva essere fatta con Canicola, si intitolava “I racconti del periodo dopo”. Avrebbe contenuto delle storie brevi ambientate durante e dopo una pandemia.

V: Wow! [In sala cala il silenzio]

B: Esatto. Il racconto complessivo progrediva in maniera tale che la prima storia non includeva l’epidemia, la seconda iniziava ad accennarvi, nella terza la società iniziava a disgregarsi e nella quarta si finiva nella pura distopia. Io avevo fatto praticamente tutti gli storyboard, ma poi mi è mancata la stamina, la forza di portarli a termine. E forse è stato meglio così! Però questo racconto qui (“Miriam”) mi è rimasto dentro, per come contrapponeva quello che di forte stava succedendo “fuori” e quello che di altrettanto forte stava succedendo “dentro” la protagonista. Perciò quando la pandemia è effettivamente arrivata, c’ho ripensato, ho cambiato qualche dettaglio e ho scelto di pubblicarlo.

V: Questa cosa non la sapevo proprio.

B: Per quanto riguarda il modo in cui ho vissuto io quel periodo, ti posso dire che è stato molto prolifico dal punto di vista lavorativo. Non potendo mandare sul campo i fotografi, molti giornali americani si erano rivolti agli illustratori per completare i loro articoli. C’era un grosso, grosso carico di lavoro in quel periodo. Mi sono arrivate tante commissioni sul tema della “malattia”, perché a quanto pare gli Art director mi avevano inquadrata come un’autrice che sa disegnare bene questo argomento. Per cui figurati! Anche se non volevi pensare al Covid, ci dovevi lavorare costantemente.